Et si l’avenir écologique se construisait à travers de nouvelles narrations ?

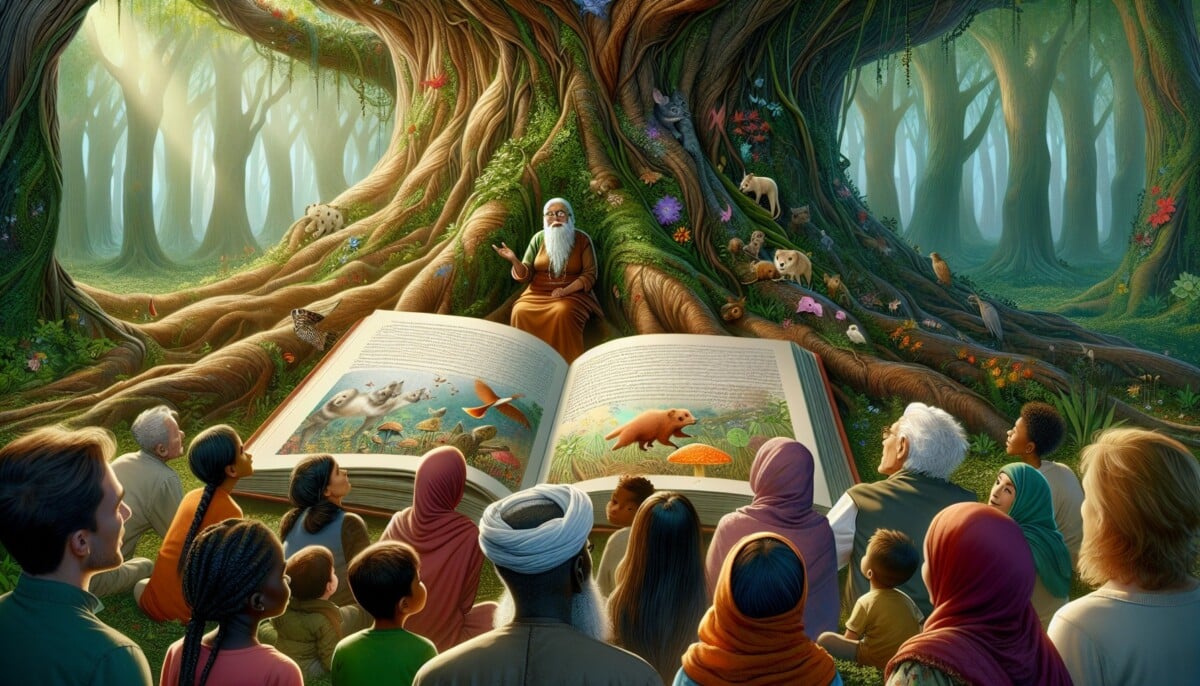

Les défis environnementaux actuels poussent la société à repenser son rapport au monde naturel. À l’aube de 2025, il devient crucial d’explorer comment la narration peut jouer un rôle stratégique dans la construction d’un avenir durable. Les récits, qu’ils soient issus de la littérature, du cinéma, ou d’autres formes d’expression culturelle, deviennent des leviers puissants pour imaginer et façonner de nouvelles réalités. À travers la redéfinition de ces narrations, il sera possible de forger une nouvelle vision collective qui place l’écologie au coeur des préoccupations sociétales.

Repenser les récits : l’écologie à l’ère des nouvelles narrations

Dans un monde où les enjeux environnementaux sont de plus en plus pressants, l’appel à la construction de nouveaux récits est omniprésent. De nombreuses figures de proue dans le domaine de la science et de l’activisme, telles que la coprésidente du groupe 1 du GIEC, Valérie Masson-Delmotte, et la militante Camille Étienne, exhortent à ce changement narratif qui pourrait transformer notre perception des crises écologiques. Mais qu’est-ce que cela signifie vraiment ?

Le renouveau des récits écologiques pourrait s’illustrer par des métaphores puissantes, et la théorie du donut, évoquée par Magali Payen, est un exemple frappant. Cette analogie utilise une forme de gâteau pour expliquer les limites planétaires et les besoins humains. Ce schéma visuel offre une perspective innovante et engageante qui interroge notre modèle économique traditionnel basé sur le consumérisme. En attendant, il reste essentiel de briser le moule des récits dominants ancrés dans l’hyperconsumérisme.

Les forces du changement : comment les récits façonnent nos imaginaires

Les récits écologiques ont le pouvoir d’ouvrir de nouvelles voies, tant sur le plan individuel que collectif. En changeant la façon dont nous percevons la consommation, nous pouvons nous engager dans des modes de vie plus durables. La musique, par exemple, est un médium émotionnel qui peut agir comme catalyseur de changement. Olivier Covo, entrepreneur et créateur au sein de Mangroove Music, souligne que la créativité et l’artistique peuvent toucher des cœurs et influencer des comportements plus efficacement que des chiffres ou des statistiques.

Il est donc crucial d’explorer les différents moyens narratifs qui peuvent propager des représentations alternatives des enjeux écologiques. La littérature, le cinéma et d’autres formes d’art peuvent s’emparer des récits de transformation et de résilience. Ces nouveaux récits permettent de dessiner un avenir en harmonie avec la nature, comme le souligne l’initiative Imaginaires écologiques. Ils incitent également à explorer des exemples de solidarité et d’entraide dans des scénarios de crise.

Ainsi, les récits à l’ère écologique deviennent non seulement des métaphores puissantes mais des véhicules de transformation personnelle et collective. Utiliser la narration pour relier les aspirations à la réalité peut offrir une perspective inspirante sur les défis contemporains. La clé réside dans la capacité à reformuler nos récits pour qu’ils soient porteurs d’espoir et de pragmatisme.

La création d’un imaginaire collectif : l’influence des récits sur notre société

Les enjeux écologiques nécessitent un changement radical des imaginaires sociaux. La transition vers une société plus durable passe par une mutation des récits qui alimentent notre conception du monde. Lorsque l’on analyse comment les récits sculptent notre vision de l’avenir, on peut se demander : comment passer de récits anxiogènes à des narrations inspirantes ? La réponse réside dans l’activation d’un récit collectif qui promeut des valeurs de sobriété, de solidarité et d’innovation.

Nouveaux récits, nouveaux imaginaires

Une approche consiste à nourrir nos imaginaires avec des histoires de réussite, d’espoir et de créativité. Des initiatives telles que Terres de Liens illustrent cette dynamique en offrant des exemples concrets de communautés agissant ensemble pour la gestion durable des terres. Loin de se limiter à un simple engagement, ces récits déclenchent des mouvements d’entraide et de partage d’expériences qui sont cruciaux pour générer un changement positif.

Les récits d’échecs passés, comme ceux de crises environnementales, peuvent également servir d’avertissements. Mais ils doivent être contrebalancés par des témoignages de succès. En racontant des histoires de personnes qui, ensemble, parviennent à maîtriser les challenges écologiques, on peut cultiver un sentiment d’émulation et de responsabilité.

La force de la collaboration entre les secteurs

Lorsque les secteurs culturel, économique, et citoyen se rencontrent, les récits prennent une ampleur considérable. C’est ici que des entreprises comme Biocoop et Nature & Découvertes interviennent, contribuant à de nouvelles dynamiques à travers une approche éthique et responsable. L’expérience de Back Market illustre comment il est possible d’allier valeur commerciale et responsabilité sociale, tout en bâtissant un récit qui place le consommateurs au cœur de l’écologie.

Ces synergies permettent de créer des histoires partagées qui reflètent notre responsabilité commune. À mesure que les entreprises adoptent des pratiques durables, elles encouragent leurs employés à s’engager dans un récit collectif plus respectueux de l’environnement. Le changement est donc à la fois un choix organisationnel et culturel, reliant les individus à un mouvement plus vaste.

Transformations sociétales : l’impact des récits sur l’engagement citoyen

Les récits ont non seulement le pouvoir d’éveiller les consciences, mais aussi d’encourager l’action. La narration devient un outil de mobilisé, un véhicule pour inspirer l’engagement citoyen envers les pratiques durables. Quand un récit réussit à établir un lien émotionnel avec le public, il incite à l’action. Cette dynamique a un impact profond sur la société, transformant des aspirations individuelles en mouvements collectifs.

Définir le cadre : l’impact des récits sur les comportements

Différents récits jouent des rôles distincts dans l’engagement. Par exemple :

- Récits d’initiative personnelle : Stories d’individus qui adoptent des pratiques écoresponsables inspirent d’autres à faire de même.

- Récits collectifs : Initiatives communautaires qui montrent comment ensemble, les groupes peuvent réaliser des changements significatifs.

- Récits institutionnels : Politiques publiques et engagements des entreprises qui encouragent des comportements durables.

Ces différentes dimensions de narration permettent d’aborder la question écologique sous des angles variés. Elles sont des incitants potentiels à l’engagement. Ainsi, le rôle de narrateur devient essentiel, car celui-celle qui raconte peut influencer la perception et la motivation d’un groupe entier.

Le pouvoir des nouveaux récits dans l’engagement institutionnel

Des instances comme Ecovia proposent des récits de gouvernance inspirée par des valeurs écologiques qui poussent les citoyens à agir. À travers des programmes éducatifs et des projets communautaires, ces récits soutiennent une dynamique de transformation qui attire de plus en plus de personnes vers une éthique durable.

Cela illustre comment les narrations peuvent transcender le discours traditionnel pour intégrer les préoccupations écologiques dans tous les aspects de la vie sociale. Le changement d’attitude face à des partenariats plus équilibrés entre les secteurs public et privé ouvre de nouvelles opportunités de coopération pour bâtir un avenir durable. Ce constat souligne l’importance des récits dans le processus sociétal, illustrant leur potentiel de catalyseurs de transformation profonde.

Écrire un avenir durable : vers des récits inspirants

À l’approche d’un tournant critique pour notre planète, il devient impératif d’inventer des récits de demain qui soient porteurs d’avenir. L’un des défis majeurs réside dans l’écriture de narrations basées sur l’espoir et l’action. Toutefois, comment pouvons-nous commencer à construire ces récits ? Cela nécessite une compréhension et une interprétation des récits du passé, tout en intégrant des narratives novatrices qui résonnent avec les enjeux contemporains.

Multiplier les narrateurs : un collectif pour l’écologie

L’expression des récits écologiques ne doit pas se limiter à un cercle restreint d’individus ou d’institutions. Au contraire, une approche pluraliste est indispensable. Les Petits Choux et Greenweez, par exemple, exemplifient cette diversité d’approches en intégrant des valeurs écologiques dans leurs produits. Ils montrent que chaque acteur du commerce a une voix qui peut contribuer à un récit plus large.

Ce pluralisme permet aux narrateurs de redéfinir leur rôle et de penser en termes de collaborations afin de renforcer leur message. En créant des alliances entre les artistes, les scientifiques, et les consommateurs, nous pouvons bâtir des histoires puissantes qui motivent l’engagement pour une écologie responsable.

Passer de la narration à l’action : l’importance des récits pratiques

Pour que les récits soient significatifs, ils doivent déboucher sur des actions concrètes. Par exemple, partager les histoires de bonnes pratiques, d’initiatives locales durables ou de modèles d’affaires respectueux de l’environnement aide à dédramatiser l’écologie. L’engagement participatif permet non seulement de partager des expériences, mais également de favoriser des solutions collectives.

Écrire des récits partagés qui engagent à la fois l’émotionnel et le rationnel, c’est positionner l’écologie comme une question essentielle à tous les niveaux de la société. En reliant expériences personnelles et récits collectifs, nous avons l’opportunité d’affirmer qu’un changement de paradigme est possible, offrant ainsi à chacun un rôle dans cette transformation.

Un futur à bâtir ensemble : le pouvoir des récits pour un monde durable

Les récits sont plus qu’un simple moyen de communication ; ils sont la toile par laquelle se dessinent nos espoirs et nos ambitions. À mesure que nous explorons l’intersection entre l’écologie et la narration, nous comprenons que nos histoires peuvent devenir des véhicules puissants pour réaliser des changements sociétaux. En 2025, plus que jamais, le pouvoir des récits écologiques devient un impératif pour fédérer les énergies et construire l’avenir que nous désirons.

Dans cette quête, la collaboration entre les secteurs public et privé, ainsi que l’implication active des citoyens, demeure cruciale. Ce processus d’écriture de nouveaux récits nourrit une vision qui transcende le sombre tableau des crises actuelle. C’est un appel à engager chacun dans un mouvement collectif où chaque geste compte.

En adoptant une approche centrée sur l’humain et l’environnement, nous pouvons nous diriger vers un futur où l’harmonie entre l’homme et la nature ne sera pas seulement un idéal, mais une réalité tangible. Le changement commence par la façon dont nous racontons notre histoire. C’est dans cette perspective que l’avenir écologique se construit à travers de nouvelles narrations, nous invitant à réécrire non seulement le récit de l’écologie, mais aussi celui de notre humanité.